○歯周病や虫歯(根面う蝕)

歯周病も虫歯も細菌(歯周病菌・虫歯菌)によって起こります。高齢期には唾液の減少や入れ歯の汚れなどによって、お口の中で細菌が繁殖し、歯周病や虫歯が発生しやすくなります。

また、歯周病などによって歯肉が下がると、歯根が露出します。歯根は虫歯菌に対する抵抗力が弱いため、虫歯になりやすくなります。歯周病菌や虫歯菌は全身にも影響を及ぼします。(脳梗塞・認知症・糖尿病・心臓病・誤嚥性肺炎・骨粗鬆症・関節リウマチ・肥満等)

う蝕や歯周病の予防、治療が進歩し、高齢者における残存歯数が増加することに伴い、歯肉退縮や根面う蝕が増加しています。歯冠はエナメル質に覆われており、根面はエナメル質とは異なり、より硬度の低い象牙質で構成されています。エナメル質と比べると象牙質は臨界pHが高く、少し酸性に傾くだけで酸によって容易に溶けてしまいます。

根面う蝕はどのように進行するか

根面う蝕は、歯肉が退縮して歯根が露出した部位に、歯頚線に沿って環状に進行します。その発症部位が歯頚部であるため、歯根破折の原因にもなります。もし破折した歯が義歯の鉤歯であった場合には義歯が使用不能となり、一気に咀嚼障害に陥ってしまい、高齢者の口腔機能が低下する大きな要因となってしまいます。

病変部は茶褐色~黒色で高齢者に多く認められます。高齢者でリスクが高まる理由としては、歯肉の退縮と歯根表面の露出、唾液分泌量の低下などがあります。唾液分泌の減少の原因として考えられるのは、全身疾患や薬物の服用などによる影響で唾液分泌量が減少し、根面う蝕のリスクがより高くなります。また、歯根部の清掃の困難性および糖分の多い食生活などもリスクが高まる理由にあげられます。

根面う蝕の予防

- ①露出根面の清掃:歯ブラシに加え、歯間ブラシ、タフトブラシなどの補助清掃用具の使用

- ➁フッ化物の利用:フッ化物配合歯磨剤やフッ化物洗口

- ③特定の食品への注意:砂糖などの甘味制限や人工甘味料の利用

- ④唾液分泌の改善:唾液腺マッサージ

- ⑤プロフェッショナルケア:定期的な専門的歯面清掃

- などが重要です。

○ドライマウス(口腔乾燥症)

ドライマウスはさまざまな原因で唾液の分泌量が低下し、口腔内が乾燥する病気です。糖尿病や高血圧、腎不全などの病気を介して起こることもあれば、ストレスや筋力の低下、薬剤の副作用でドライマウスになり、唾液が出ないことに対してストレスを感じて、さらに強いドライマウスになる可能性があります。

かむことは唾液の分泌を促し、唾液を分泌する唾液腺は筋肉によって裏打ちされています。しかし、その筋肉が衰え、唾液の抗菌作用、洗浄作用、保護作用、潤滑材などが損なわれ、口腔粘膜の炎症、虫歯の多発、会話・嚥下障害、義歯の不安定などを引き起こします。

また、虫歯や歯周病だけでなく、誤嚥性肺炎などの全身疾患になる可能性があります。ドライマウスの症状は、膠原病(こうげんびょう)の1つである難病のシェーグレン症候群でも現れます。お口の中が乾くと、唾液の持っている自浄作用が失われ、通常よりも感染症になりやすくなります。

特に高齢者は、そのまま放置すると食べ物を飲み込む能力が低下する摂食・嚥下障害から重篤な病気になる可能性があります。

唾液の分泌を抑える薬

降圧剤・抗うつ剤・抗ヒスタミン薬・鎮静剤・睡眠薬・利尿薬・潰瘍治療薬・パーキンソン病治療薬などを服用している方でお口が渇きやすいと自覚がある場合は、かかりつけの担当医にご相談してみてください。

唾液の働き

- ①お口の中の乾燥を防ぐ

- ➁食べ物を飲み込みやすくする

- ③食べカスを洗い流す

- ④お口の中の細菌の増殖を抑える

- ⑤入れ歯の密着度を高める

- ⑥消化を助ける

- ⑦発音をなめらかにする

- ⑧酸によって溶けだした歯の表面を修復する(再石灰化)

- ⑨酸性またはアルカリ性を中和し、虫歯の発生を抑制する

唾液腺マッサージ

唾液腺マッサージは、高齢者や有病者で唾液の分泌が障害されている人のためや、唾液腺の分泌機能を高めるために行われます。唾液腺には感覚神経も分布しているため、唾液腺マッサージは神経機能を高めると考えられています。

- ①耳下腺:指全体で耳の前、上の奥歯あたりを後ろから前に円を描く。

- ➁顎下腺:親指を顎の骨の内側の柔らかい部分に当て、耳の下から顎の下まで順番に押す。

- ③舌下腺:両手の親指をそろえて、顎の下から軽く押す。

※唾液腺マッサージを行う際は、ストレスや緊張状態であると交感神経が優位となり、唾液分泌量が減るため、リラックスした状態で行うと副交感神経が優位となり、唾液分泌を促進されますので、リラックスした状態で行いましょう。食事前や口腔ケアの前に5~10回ほど、痛みを感じない程度の気持ち良いくらいの力で行いましょう。

○誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎とは、食道や胃に送られるはずの食べ物や飲み物、唾液などが主にお口の中の細菌と一緒に気道内に入ってしまうことで起こる肺炎です。

日本人に多い死因として、がん(悪性新生物)、心筋梗塞(虚血性心疾患)、脳卒中(脳血管疾患)に次いで肺炎・気管支炎があげられます。とくに、肺炎と気管支炎による死亡の9割は65歳以上の高齢者です。

高齢者の肺炎は、お口の中の細菌などが誤って肺に入って発症する「誤嚥性肺炎」の割合が高いといわれ、脳血管障害が多いことも大いに関連しています。高齢者の肺炎の原因は、気づかないうちに唾液や胃液などが肺に入る「不顕性誤嚥」が多いと言われています。認知症、神経病、高齢化が進むと、咳反射の低下や誤嚥したものを吐き出すことができなくなってくることで、誤嚥しやすくなってしまいます。誤嚥性肺炎を起こした人の多くは、本人も気づかない、寝ている間に誤嚥を起こしています。

口腔内のケアが行き届かずお口の中で細菌が繁殖していると、さらに肺炎の悪化のリスクは高まります。高齢者は飲み込む機能や咳をする力が弱くなり、口腔内の細菌や逆流した胃液が誤って肺に入ることがよくあります。

そしてその時、細菌を含む唾液も一緒に誤嚥してしまい、菌が肺へ侵入します。菌を排除する白血球に力がないと、気管支や肺で細菌が増殖してしまい、肺炎を引き起こします。口腔ケアを行うことで舌や口唇などの口腔機能が改善し、食べる量が増え、栄養状態が図られ、免疫機能の向上につながります。たとえ口から食べ物を摂っていない場合でも、口腔内では粘膜の老廃物、痰、プラークなどの汚れは溜まります。

また、唾液の分泌量が減少し、口腔の自浄作用が働かなくなり、細菌が増加することで誤嚥性肺炎のリスクが高まります。しかし、誤嚥性肺炎はお口の中を清潔にすることで発症リスクの低下が明らかになっています。症状としては食事中のむせや常に喉がゴロゴロ鳴っている、唾液が飲み込めないなどは疑わしい症状です。

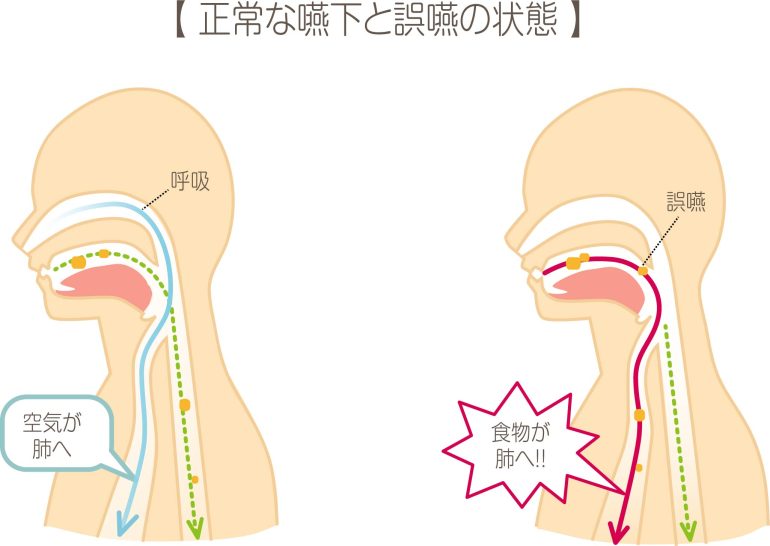

・正常な嚥下と誤嚥の違い

正常な嚥下とは、「食べ物や唾液を認知し口から取り込み、食道を通って胃へと運ぶ動作」です。一方誤嚥とは、「食べ物や唾液が、食道ではなく気管や肺に入ってしまうこと」です。

食べ物を飲み込むときは、喉頭蓋が気管に蓋をして、唾液や食べ物が食道に流れる仕組みになっています。しかし高齢になると、嚥下反射や咳反射が低下するため、誤嚥を起こしやすくなります。

・歯周病と誤嚥性肺炎の関係

誤嚥性肺炎を起こす細菌の多くは、嫌気性菌(酸素のないところで発育する菌)です。歯周病原性細菌は、酸素の少ない歯肉の中で増える嫌気性菌です。誤嚥性肺炎からみつかる細菌は、歯周病原性細菌を中心とした口腔細菌です。

・誤嚥性肺炎の予防

さまざまな薬を用いる内科的な予防法のほかに、スケーリング(歯石除去)や歯面清掃(プラーク除去)などの口腔ケアにより、口腔内の常在菌を減らしたり、食後に一定時間(2時間程度)座って上体を起こした体位に保つことで、胃液逆流を防ぐことも誤嚥性肺炎の予防にとって大切です。さらに、高齢者では摂食・嚥下に関連する筋肉のマッサージをすることで、嚥下反射が改善し、誤嚥性肺炎の予防につながります。