○口腔カンジダ症

口腔カンジダ症は真菌感染症であり、Candida albicans、Candida glabrata、Candida tropicalisといったカビの一種であるカンジダ菌種によって引き起こされます。カンジダ菌は体の中に生息する常在菌の1つで、健常人(特定の慢性疾患を抱えておらず、日常生活行動に支障がない人のこと)にも検出(入れ歯を使用していない方は45%、入れ歯を使用している方は60%以上)され、健康に影響を及ぼすことは少ないです。加齢や疾病治療として炎症を抑えたり、免疫の働きを弱めたりするために使用されるステロイド薬や口腔の自浄性の低下や義歯(入れ歯)の汚れなど、口腔内不良で発症することもあります。症状としては、口の中に白い斑点や膜などが発生します。比較的容易にガーゼなどで拭い取ることができますが、ヒリヒリ感や痛みを感じる方もいます。そのため、食事が摂取できなかったりする場合もあります。口腔カンジダ症は、偽膜性カンジダ症や紅斑性カンジダ症、肥厚性カンジダ症、カンジダ性口角炎などがあります。

・偽膜性カンジダ症:口腔内に乳白色や灰白色の白苔が粘膜の表面に発生し、一番発生頻度の多い口腔カンジダ症です。白苔は容易に剥離する場合と、粘膜に固着し容易に剥がれないものとあります。白苔を剥離した後の粘膜は、赤くなったり(発赤)、ただれていたり(びらん)します。比較的症状が軽い場合が多いですが、「ヒリヒリする」などの痛みがでる場合があります。

・紅斑性カンジダ症(萎縮性カンジダ症):舌乳頭の萎縮や粘膜に紅斑が現れる特徴があり、萎縮性の口腔カンジダ症です。紅斑性カンジダ症は、義歯による圧迫によりカンジダは粘膜下に進行し増殖して起こるものとも考えられています。義歯装着者では、口腔カンジダ症が多いと考えられていたが、近年の報告では、義歯装着者が口腔カンジダ症になりやすいわけではなく、義歯清掃が十分に行われていないことによって口腔カンジダ症に罹患するものと考えられています。紅斑性カンジダ症は、偽膜性カンジダ症よりもヒリヒリとした痛みが強く、疼痛や味覚障害などの不快な症状を伴うことが多いです。

・肥厚性カンジダ症:肥厚性カンジダ症は、粘膜上皮へカンジダが侵入することによって過形成が起こり、角質層が過角化あるいは錯角化を呈するために硬く肥厚した上皮を形成するものと考えられます。好発部位は口角、頬粘膜、舌等であるが、正中菱形舌炎は肥厚性カンジダ症であることが報告されています。比較的症状は少なく、形態の異常を気にして歯科医院へ来院する場合が多いです。

全身的な原因

内服や注射用抗菌薬による菌交代現象、長期的な抗菌薬の服用やステロイド薬の投与、免疫力低下などの原因があります。カンジダは真菌であるため、抗菌薬は効果がありません。抗菌薬の長期間の投与により、口腔内の常在細菌叢のバランスが崩れ、カンジダが異常増殖することによって発症することがあります。

一般的に感染防御機能が低下していると考えられ、がん、糖尿病、腎不全などの基礎疾患を合併しやすく注意が必要です。また、がん患者、がん化学療法後の好中球減少時に伴い発症することが多くあります。

菌交代現象:抗菌薬の影響で体内の常在細菌叢が変化し、特定の細胞が異常に増殖する現象。

局所的な原因

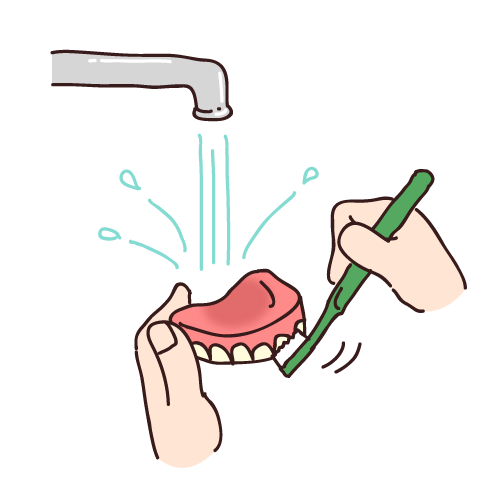

口腔内の乾燥や口腔内の不衛生、義歯(入れ歯)の清掃不良、局所ステロイド薬(吸入ステロイド、口内炎に対する軟膏)の副作用などがあり、これらは密に関連性をもっています。唾液分泌量の減少と口腔からの水分の蒸発によって口腔乾燥は起こります。唾液による抗菌作用、自浄作用が低下することでカンジダ菌が増殖しやすくなります。義歯(入れ歯)は、床と呼ばれる歯肉色の部分はレジンというアクリル樹脂でできており、表面が多孔性で吸収性があります。そのため、義歯にカンジダ菌が付着しやすく、清掃を怠ると入れ歯そのものが菌の住処になってしまいます。その他、気管支喘息に対する吸入薬や口内炎に対する軟膏などにはステロイドが含まれており、その副作用でカンジダ菌が増殖します。

カンジダ症の予防と対処法

歯磨きやうがい、白苔除去など口腔ケアをし、清浄化した状態を保湿によって維持することが大切です。経口摂取や口腔ケアによる刺激で唾液の分泌を促進し、保湿ジェルやマスクなどで粘膜から蒸発を予防しましょう。経口摂取ができない場合は、口腔の自浄作用が低下するため、口腔ケアを重点的に行う必要があります。唾液の分泌を促進し、口腔の自浄作用を高め、口腔機能の廃用予防にもつながります。入れ歯の適切な方法で清掃を行いましょう。流水下で、義歯ブラシなどでブラッシングをし、義歯洗浄剤を正しい方法で使用しましょう。義歯に歯磨き粉を使用すると、歯磨き粉には研磨剤というものが含まれており、義歯が傷つきやすく、その細かな傷に細菌が繁殖しやすいため控えましょう。また、ステロイド軟膏の漠然とした長期使用は避けましょう。全身状態を把握したうえで、感染防御機能の低下が著名な場合や白苔が厚く広範囲な場合は、医療機関にて抗真菌薬の検討・処方が必要となります。

カンジダ症は、要介護高齢者やがん患者に多くみられます。要介護高齢者やがん患者は感染防御機能の低下、経口摂取の制限、唾液分泌低下による口腔乾燥、清浄化の低下、ステロイドの使用など発生する要因が多くあります。

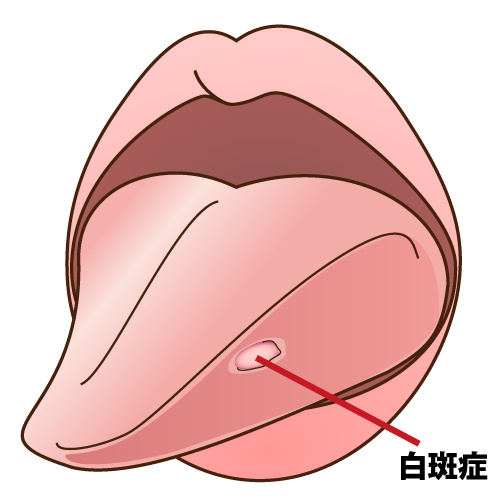

○白板症(はくばんしょう)

白板症とは、口腔粘膜、とくに頬粘膜や舌などにみられ、擦っても剥離しない前がん病変です。白板症は比較的発生頻度が高く、悪性化する可能性が高いため、前がん病変(口腔潜在的悪性疾患ともいいます)の1つに入っています。そのまま放置していたり、凹凸不正や境界不明瞭、潰瘍などの赤い部分などが生じた場合は、がん化している可能性があります。また、ただれ(びらん)や潰瘍などの赤い部分が認められると、すでに初期の口腔がんであったり、後にがん化しやすかったりすることがあります。口腔白板症は約10%ががん化するといわれているが、経過が長いほどがんに変化する可能性が高くなり、10年間では約30%ががん化するとの報告もあります。

原因

原因は明らかになっていませんが、悪い歯並びや尖った虫歯や差し歯、不適合の義歯(入れ歯)により口腔粘膜を継続的に噛んだり、傷つけたりする機械的刺激。喫煙や過度の飲酒、刺激性の強い食べ物(辛いものや熱いものなど)を過剰に摂取することなどの化学的刺激などの局所因子。また、エストロゲン欠乏、ビタミンAおよびB欠乏、高コレステリン血症などの全身因子も原因と考えられています。

発現頻度

年齢的には40歳以上の高齢者、性別では男性に多い。悪性化頻度は60歳代の女性に多いです。

症状

舌や歯肉、頬粘膜など長期間消えない白色あるいは灰白色の板状または斑状のものが形成し、周辺との境界は一般的に明らかです。患部を触ったときに表面が滑らか、少しざらざらしている場合を「均一性白板症」、潰瘍や角化して盛り上がったりしている場合を「不均一白板症」といいます。病巣の大きさは小範囲なものから口腔全体におよぶもの、境界は時に鮮明、ときには不鮮明なものまであります。白板症の場合は擦っても取れず、また長期にわたって病変が残り続けるのが特徴です。また、周辺粘膜に紅斑がみられることや、病変内部に紅斑やびらんが存在することもあります。基本的に自発痛や接触痛などの自覚症状はありませんが、赤い部分はただれ(びらん)や潰瘍のため、そこに食べ物が当たって痛かったり、しみたりといった症状を伴うことがある。

予防

歯や入れ歯さらには歯磨きとの関係が強く考えられるため、かかりつけ歯科医院へ定期的に受診することが大切です。また、舌癌と同様に口腔白板症も喫煙や過度な飲酒は発症リスクを高めると考えられているため、禁煙および節度ある飲酒へと生活習慣を改善することが、予防する上で重要となります。さらに、辛い食べ物や熱い食べ物を控えるなど食生活の改善を図り、日頃の生活習慣を見直しましょう。